Hace un año, por estas mismas fechas, estaba sucediendo uno de los fenómenos virales más sorprendentes de esta tercera edad dorada de la ficción televisiva. Un terremoto que comenzaba en Hawkins, Indiana, en 1983, la edad de nuestra inocencia. Stranger Things fue un pelotazo para Netflix, un agradable baño de nostalgia para un par de generaciones -entre las que me encuentro-, una jungla intertextual y, sobre todo, ocho capítulos vibrantes y entretenidos.

Un auténtico fenómeno de la cultura pop.

Es de las series que con más ansiedad espero para el nuevo curso. Aprovechando el aniversario de su estreno y el espectacular tráiler de la segunda temporada (al ritmo de las declamaciones de Vincent Price en Thriller), rescato la reseña que hice para la revista Nuestro Tiempo.

“La evocación perdura/no la vida”, lamentaba un Goytisolo. Por eso la nostalgia es una enfermedad tan sabrosa como demoledora: porque el recuerdo es un eterno molino de viento que, siempre que intentamos lancearlo, se convierte en gigante. Un imposible. La memoria –y su amante infiel: la nostalgia– vienen a cuento para entender el espectacular éxito de Stranger Things. La epopeya infantil de los hermanos Duffer, con su extraordinaria resonancia entre cuarentones, apela al niño que fuimos. Y lo hace removiendo un puchero de guiños fílmicos, literarios y culturales que nos retrotraen, de un bocado, a nuestro menú ochentero: el que vibraba con Los Goonies, castañeteaba con los terrores de John Carpenter y Stephen King, descubría la “magia” del walkie-talkie y perseguía aventuras veraniegas en bicicleta y linterna.

Pero esa memoria placentera no solo llega en forma de aroma y diseño de producción, sino que se multiplica al focalizar el relato a través de un puñado de niños. Niños frikis, para más señas, lo que amplifica la épica de la lucha contra el Mal, ya sea en forma de viscosa criatura del más allá o de siniestro complot gubernamental.

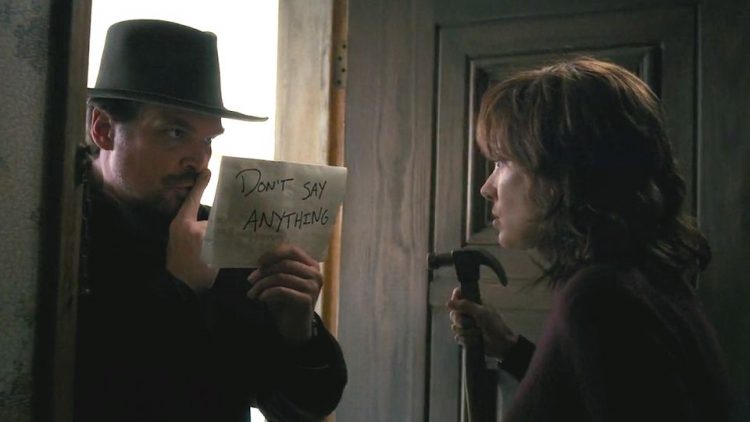

Sin embargo, por muy potente que resulte la nostalgia, un sentimiento no es suficiente para generar un fenómeno de masas. Stranger Things es mucho más. En primer lugar, la serie trabaja una visualidad masticable, inquietante. Desde unos títulos de crédito a ritmo de sintetizadores, Stranger Things se afana en lograr una tonalidad tétrica. Consciente, además, de su capacidad para generar estampas memorables, como la insólita y luminosa manera que una madre tiene de contactar con su hijo, la telekinesis de una niña, ese cadáver lleno de un material esponjoso o la angustia terrorífica del Demogorgon.

En segundo lugar, es una historia entretenida, que evita estirar inútilmente la trama: ocho capítulos directos y adictivos, atestados de peripecia narrativa y golpes de efecto. Además, es un relato que cabalga el estereotipo con gracia, de modo que la tensión entre déjà vu y sorpresa resulta siempre refrescante y fértil: el aroma familiar que desprende toda la historia (terror, aventuras, conspiración, sci-fi) exhibe también una originalidad que marca la diferencia. Es, por ejemplo, la singularidad que aporta esa madre coraje interpretada por una revitalizada Wynona Ryder, empeñada en que hay método para su locura. Es el centrifugado del héroe cansado –como un Bruce Willis de saldo– que propone el magnífico sheriff Hopper, capaz de mala leche, determinación e ironía. También resulta atractivo el regate –siempre dentro del tópico adolescente– en el triángulo formado por la popular Nancy, el inadaptado Jonathan y el chico malo, Steve. O, cómo no, contiene mucha pimienta la enigmática presencia de Eleven, una Sinéad O’Connor en miniatura, con una expresividad facial tan atormentada como misteriosa.

Pero, sobre todos, se elevan majestuosos ese grupo de camaradas de colegio, con sus ceceos, sus obsesiones por los juegos de rol, sus estrellas de la muerte, sus primeros amores puros y sus juramentos de amistad eterna. Stranger Things es un relato de compañerismo y de batalla contra la adversidad, donde lo insólito se combina con la valentía, con esa energía tan inasequible al desaliento que solo pueden desprender los niños y su inconsciencia. Desde Jean Paul, paladín del Romanticismo alemán, sabemos que la infancia es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Stranger Things nos recuerda, mediante una historia briosa y saltimbanqui, a caballo entre las aventuras, el terror y la ciencia ficción, por qué necesitamos asomarnos a ese paraíso de vez en cuando.

—————————-

(Artículo publicado en la revista Nuestro Tiempo, primavera de 2017, pp. 96-97)

‘Stranger Things’: el éxito de la nostalgia (primavera-2017) by Alberto N. García Martínez on Scribd

Deja un comentario