“Cuando ayer en Valle Giulia os liasteis a mamporros

con los policías,

¡yo simpatizaba con los policías!

Porque los policías son hijos de pobres.

Vienen de las periferias: campesinas o urbanas, no importa”

(Pier Paolo Pasolini, 1968)

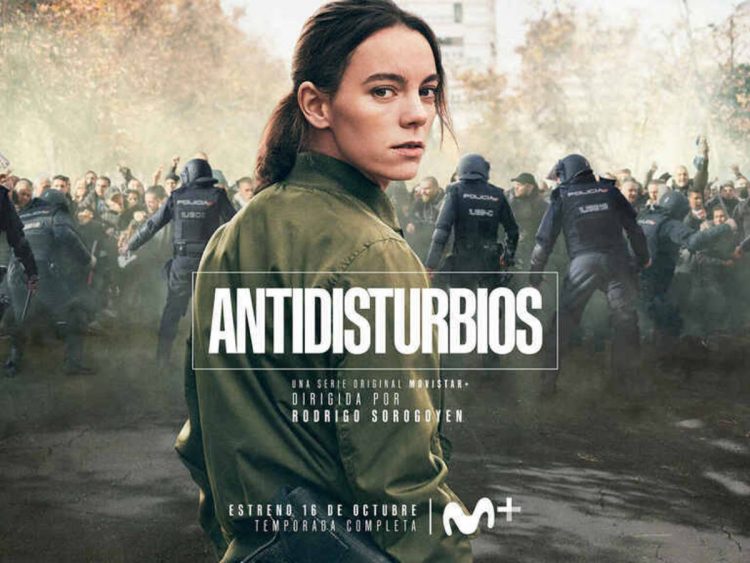

El piloto de Antidisturbios es una hora brutal. Salvaje. Capaz, como vermut, de hacer que la tensión se corte con cuchillo durante un distendido juego de mesa. Un Trivial a verdad o muerte. Después, ese infartado crescendo en el desalojo, una tragedia anunciada en miradas de resignación, en llamadas frustrantes, mediante una cámara inestable, nerviosa, y un montaje sincopado. La secuencia empieza a calentarse. Hasta que rompe a hervir. ¡Y catacrac! El horror. El silencio.

Yemi Adichie.

Desde que comienza el desahucio —rodado de manera deslumbrante, enervante en su dilatación— empezó a sonar en mi memoria, de una manera machacona, el poema de Pasolini. Aquel cineasta y poeta heterodoxo y libre —marxista, homosexual, católico— que jamás cedió en su defensa de los desheredados de la tierra. Por eso me extraña la polémica que ha surgido en torno a la imagen que Antidisturbios da de la policía. Mejor dicho: de los policías. Porque, si acaso, la crítica que emerge de la serie es institucional, incluso, empleando ese vocablo que tanto puso en boga The Wire, “sistémica“. ¡Mucho peor quedan los jueces! ¡Por no hablar de los periodistas mercenarios! Son las cloacas lo que no hay manera de drenar. Todo apesta. Sin embargo, entre el hedor reinante, Antidisturbios propone un puñado de hombres que, si fuera necesario, se alistarían donde Spengler.

Entiendo que, si jugamos al maniqueísmo, el retrato que se hace del escuadrón Puma 93 deje insatisfechos a blanquinegros. A mí, como ciudadano, me da exactamente igual que un poli se meta rayas de cocaína en su vida privada, que la distancia laboral erosione su vida familiar o que se acueste con una o con otro. ¡A ver si eso no ocurre también en profesores de universidad, escritores o albañiles! La santidad solo existe, si uno cree, en las estatuas de las iglesias; el resto es wishful thinking o sectarismo.

Desde Max Weber sabemos que es mejor que el Estado ostente el monopolio legítimo de la fuerza, antes de que las calles se conviertan en un salvaje Oeste donde impere la ley del más fuerte. Esto conlleva riesgos y son imprescindibles contrapesos, sin duda, pero aún hoy sigue siendo la mejor manera que las sociedades democráticas han encontrado para organizarse y lidiar con los inevitables conflictos que surgen en su seno. Por eso, aunque me puede incomodar humanamente una vida disoluta o hipócrita, aunque me apenen las existencias a la deriva, lo que de verdad me preocupa es que la policía me proteja cuando viste uniforme. Que restaure el orden cumpliendo las leyes que nos hemos dado en democracia. De ahí mi discrepancia con Jusapol (por citar la crítica sociopolítica más sonora que ha recibido la serie) cuando la emprendía a gorjeos contra Antidisturbios. En esta época ruidosa en la que ofenderse ante las ficciones se ha convertido en uno de los deportes más practicados en las Olimpiadas del Victimismo, hay que recordar que los “colectivos” distan mucho de ser monolíticos. Por eso recelo de quien enarbola una queja hablando en nombre de todos, uno de los rasgos habituales de los identitarismos. Las ficciones, por mucha corteza real que alimenten, necesitan de licencias dramáticas y organización narrativa. Sería ingenuo leerlas como un reportaje. Eso no habilita el “todo vale”, pero sí que hay que ser muy cauteloso al calibrar qué se le pide a una ficción en su relación con lo real. Por citar ejemplos extremos: no es lo mismo el delirante final de Malditos bastardos de Tarantino que la inmediatez del United 93 de Greengrass.

Antidisturbios es extraordinaria, precisamente, porque rastrilla la ambigüedad moral, una de las claves del buen drama. Pero, aunque su tema sea la corrupción, como en Line of Duty, no es una serie política ni se trata de un “basado en hechos reales”. No es Patria, donde el espejo del País Vasco de los ochenta y de hoy se antoja imprescindible para desentrañarla como artefacto estético y ético. En Antidisturbios la realidad es el paisaje, un aroma para reforzar la verosimilitud: pulula un Madrid de barrio, asoma un trasunto de Villarejo con gorrita y todo, resuena aquella tragedia de Mmame Mbaye en la muerte de Yemi, y Rajoy habla en la radio para alfombrar el giro Piolín del cierre. Son elementos que refuerzan la verosimilitud de un drama duro, que necesita anclarse en terreno firme, pero estamos ante una ficción libre de ataduras docudramáticas. Por eso, aunque tiene razón mi admirada Conchi Cascajosa al resaltar el poder de la ficción como un elemento importante en la configuración de los imaginarios colectivos, no creo que Antidisturbios deje a la policía mal parada. Al contrario.

Porque, aunque sus vidas puedan ser una mierda, asombra la profesionalidad que se destaca de esta panda. Su sangre fría. Su aguante. Su valor para tirar para adelante —puñetera, pero necesaria lógica jerárquica— con misiones que intuyen desastrosas. Su capacidad para moverse bajo presión y con riesgo para sus vidas. Su necesidad instintiva de apoyarse en el grupo —su otra familia, quizá la más verdadera para ellos— para asegurarse la supervivencia en medio de la jungla. Tu compañero es tu mejor escudo. Esa lealtad tan bien retratada solo puede entenderse cuando uno comparte cordada, al borde del abismo.

No, los polis no son perfectos en su desempeño (la pifia el más joven, el de sangre más caliente) y cometen errores (qué estupidez lo de borrar el móvil), pero el retrato, sin ahuyentar la complejidad dramática, se presenta sustancialmente a favor de la UIP. Por eso me venía a la cabeza Pasolini pinchando el globo a los niños pijos del sesentayocho. Porque, precisamente por estar lejos de la hagiografía, Sorogoyen, Peña y Villanueva sí nos ubican emocionalmente del lado de los policías, pero no exhibiendo unas hazañas de cartón-piedra, sino alumbrando sus dudas, sus miedos, sus fracasos humanos. Esos que todos sufrimos en el oficio de vivir. Sin llegar al dilema emocional de la genial The Shield, una serie con la que se puede emparentar Antidisturbios por su postura ética y su ejecución estética, el fenómeno de Movistar nos hace empatizar (ergo, comprender, absolver, en parte) con este puñado de renegados. Son antihéroes, sí, pero la parte heroica domina el pincel: no solo por su profesionalidad, sino también por su intento, fallido, de que sus vidas íntimas no descarrilen tras esa muerte accidental que les voltea la existencia. Son peña en crisis —vital, profesional— a la que un trágico suceso, del que ellos no son culpables, termina por ponerlos contra las cuerdas. Por eso, dramáticamente hablando, nos ganan para su esquina: ellos son también víctimas.

En este sentido, los creadores despliegan una estrategia dramática básica y, justamente por eso, muy efectiva: la de mostrar las debilidades y penurias de este sexteto. Gentes humildes, simplonas, con sus códigos y sus lealtades antiguas, como remarca Alberto Olmos. Con sus zozobras. Todos los personajes, a excepción de Bermejo, ofrecen un agujero de dolor o congoja por el que se cuela, con fuerza, nuestra comprensión. Salva es un buen padre, que necesita el dinero y al que la espalda le está machacando el físico y el sustento. Diego padece el desarraigo familiar, obsesionado con un intento de volver a una Galicia que cada vez se separa más. Úbeda siente el peso del tiempo en una profesión donde la energía es requisito para algo tan básico como seguir con vida, de ahí sus asfixiantes ataques de pánico, su depresión de persianas bajadas. Rubén, el más secundario, es como un niño pequeño: ha querido escalar muros demasiado grandes para su edad y ahora pena como insignificante vigilante nocturno. Álex, con su pose de macarra metrosexual, apenas tiene para comprarse un piso y formar una familia. Son hombres tristes que, ante estas adversidades, siguen ejerciendo su empeño laboral con celo.

Por eso no es casualidad que el único personaje que la cague sea Bermejo. Su subtrama es la más desgajada del conjunto, pero tiene sentido. Porque su retrato, sin caer ni mucho menos en la villanía, sí es el más oscuro. Es el único que permite que su vida personal —obsesivo, acosador, inestable— afecte a su trabajo. Y las consecuencias son trágicas para el grupo, como se aprecia en toda la infernal secuencia de los alrededores del Bernabéu.

Como cualquier discurso complejo e inasible, también se ha acusado a la serie de blanqueamiento, como si todos los polis fueran, por defecto, gentes de gatillo rápido y porra fácil (muy interesante esto en Cuarto Poder). Y, claro, como Antidisturbios los muestra durante el 90% del tiempo como unos profesionales de los pies a la cabeza, pues hay quien echa de menos que no los exhibieran continuamente como sádicos disfrutando mientras patean ancianas o zurran a inmigrantes. No. Es otro de los pecados de los identitaristas: juzgar al todo por lo que hagan unos cuantos garbanzos negros. Sirve para la policía, para la inmigración o para la violencia de pareja, escoja su generalización perezosa entre las decenas posibles.

Por suerte, la altura dramática de la serie desbarata cualquier juicio maniqueo. Y otra cosa no, pero en Antidisturbios hay matices a raudales. Pongamos el ejemplo, volviendo a lomos del párrafo anterior, del único instante en el que abusan gravemente de su autoridad: la paliza que les propinan a los dos hinchas franceses en el 1.5. La disposición dramática evidencia cómo los creadores colocan al espectador, empáticamente hablando, del lado de los policías. En una situación tan delicada —centenares de hinchas han venido sin entradas, a armar bronca, nos anuncia sutilmente la radio—, Bermejo se da el lujo de dejar a su escuadrón con el culo al aire, permitiendo que la resaca de sus demonios afecte a su trabajo. Ahí es cuando toda la siembra narrativa en torno al pánico de Úbeda emerge, trágicamente esplendorosa, en ese callejón. En un momento donde la chirriante, tecnotenebrosa, música de Olivier Arson parece lanzarnos a una pesadilla, la serie no nos ahorra la explicitud salvaje de cuatro fanáticos que cazan como un conejo al indefenso Úbeda. Entre la espesura de la oscuridad y los destellos rojos, le quitan el casco para partirle la cabeza. Y ese último rodillazo nos duele hasta en el sofá.

No, por supuesto, no se trata de justificar que los polis después les zurren la badana a los gabachos, pero sí que nos permite entender su ira. Y su violencia retributiva, aplicada a unos indeseables, queda casi elíptica, filmada en plano general, cenital, en contraste con los planos cortos, a ras de suelo, de la golpiza a Úbeda. Es decir, la historia no se regodea en ese momento de vergüenza. La presenta, sí, pero se aparta pudorosamente para mirar para otro lado, quizá porque humanamente los comprende. Un producto mucho más moralista habría enfocado un rostro de sonrisa masoquista.

Pero Antidistubios está lejos del sermón. El celebrado plano-secuencia del último capítulo encapsula su apertura de miras. Más allá de una insolente virguería de puesta en escena, ahí se refleja una amistad muy “masculina”, como ha de ser necesariamente en unos tipos que están en primera línea de la violencia. Que son una frontera. Junto a la camaradería de tribu, también burbujean ahí las contradicciones y las paradojas. Con un estilo —parecido al del desahucio del piloto— que hace que parezca que la violencia puede estallar en cualquier instante. Esa tensión. Esa alerta constante.

Quince minutos así evidencian unos actores de primera. Quizá sea uno de los grandes distintivos de la serie: el buen oído para capturar la verosimilitud de la jerga y la frescura de los diálogos se da la mano con unas actuaciones memorables. Auténticas. Hay que aplaudir desde los aciertos de cásting del rotundo Hovik Keuchkerian o el bobalicón al que da vida Patrick Criado hasta la angustia interior que desprende un Raúl Arévalo o la chulería frágil de Álex García. Incluso secundarios como el aire poligonero de Iria del Río (Nuria) o la gravitas de Tomás del Estal (el astuto Moreno) exhalan una verdad que impulsa el relato. En la excelencia, cómo no, también habita Vicky Luengo, con sus miradas intensas y sostenidas que transitan de lo antipático a lo sabueso, del deseo prohibido al mirar el Facebook de Álex al rictus de provocación eléctrica durante los interrogatorios. Porque Laia es la verdadera protagonista de Antidisturbios.

En un impecable análisis, ejemplo soberbio de cómo realizar una crítica audiovisual, Enric Albero ya profundiza en la efectividad estética de la primera secuencia. Un inicio tan “trivial” y que, sin embargo, nos dibuja con tanta precisión los contornos de Laia. Su determinación canina, su privilegio de la búsqueda de la verdad por encima de cualquier emocionalidad. No es casualidad que, tras haberse traicionado a sí misma y haber pactado con el arreglo, el último plano que contemplemos de ella sea, precisamente, de nuevo en armonía con su familia. Una concordia falsa, forzada, derrotada.

Su personaje —más allá de la excelente interpretación de Vicky Luengo— es clave por dos razones, una dramática y otra ideológica, relacionadas con todo lo explicado hasta ahora. En primer lugar, su pertinaz búsqueda de la verdad supone, en primera instancia, la condena del grupo. Los espectadores hemos visto cómo, salvo en lo del móvil, los antidisturbios han actuado correctamente en el desahucio. Es decir, Laia lucha contra el escuadrón, pero también contra los espectadores. Sin embargo, conforme avanza la investigación y el olfato de Laia nota que faltan piezas, su postura va liberando a los policías. ¡Hasta ella acaba del lado de los que tanto ha perseguido! Es decir, el propio relato que los ha culpado y juzgado acaba exonerándolos. El caso que ha cambiado para siempre las vidas de los Puma 93 también ha operado la transformación de Laia. Un juego de espejos. Ahí es donde la subtrama con su novio se percibe como la banda sonora de un progresivo desencanto. Porque, tras un calculado reguero de detalles narrativos, ella asume que sus coordenadas morales y emocionales están más cerca de esos tipos, en principio detestables, que se juegan la vida ahí fuera. No por casualidad el adiós llega justo cuando se ha topado con la brutalidad de la violencia en sus propias carnes. Ouch. Ya lo anticipa el pérfido Revilla: “Tranquila. Los huesos duelen al crecer” (1.6.). Y la secuencia concluye con la cámara enfocando a la protagonista con una mareante panorámica que la enfoca boca abajo. Sus certezas se han vuelto del revés.

Por eso, el estupendo personaje de Laia también opera a un nivel que podríamos denominar ideológico. Si hay una tesis en Antidisturbios es la de la que las cloacas, como la banca en el casino, siempre ganan. La impotencia de Laia para desmantelar el chiringuito, su renuncia al ideal —esa verdad que hasta le enemista con sus propios padres en la primera secuencia— para pactar con el mal menor resulta de lo más desasosegante de la serie. Porque, al final, viene a decirnos que todos somos peones. Marionetas de unos poderes que mueven los hilos a su antojo. Una corrupción indestructible. ¡Un existencialismo institucional! Un juego que no puedes dejar de jugar y en el que, sin embargo, siempre vas a perder. Eso es demoledor, leñe. Porque ni hay perspectivas de justicia, ni de reforma, ni de redención. Y quienes han intentado enmendar el tablero han terminado más solos, más tristes y más derrotados. Contemplando con melancolía el atardecer de su fracaso.

Arturo

Fantástica serie Antidisturbios. Me ha parecido una auténtica joya. Y excelente crítica que comparto en su totalidad.

Y que levante la mano quién no disfruta con la paliza que le pegan a los franceses…yo no lo haré…